لا شيء، ولا سياق، ومعظم الأسئلة تصاغ لتقود إلى أجوبة محددة سلفاً.

في عائلة إسلامية ولدت، لأمٍ سورية والدها مطارد وهارب من قبل مخابرات النظام السوري منذ منتصف السبعينات، فرّ إلى لبنان حتى اندلاع الحرب الأهلية ومنها إلى ليبيا، حيث بدأ التعاون بين نظامي الأسد والقذافي لنصبح جميعاً كعائلة نفرّ من مكان إلى آخر بحثاً عن ملاذ آمن بعيداً عن أيدي النظام السوري، ملاحقين دوماً مراقبين في كلّ مكان.

لذلك لم أفكر يوماً أن الحقد الذي أكنه للنظام السوري هو حقد غريب أو هو أمر مستهجن، لم يكنّ حقدي موجهاً على النظام الساقط فحسب بل على كل الأنظمة القمعية في المنطقة من نظام صدام حسين في العراق إلى جمال عبد الناصر في مصر، ومع هذا استطعت الاحتفاظ بهذا الحقد في داخلي، قمت باحكام ضبطته فحتى أهلي المقربين مني لم يكونا يدركان وجوده.

بالنسبة لي اعتبر دول المنطقة التي انعطفت تجاه تبني الفكر اليميني الديني عوضاً عن الاشتراكية شبه اليسارية – التي في منظوري هي الأنظمة الشمولية القمعية- أكثر تسامحاً مع الواقع وأكثر احتراماً لحقوق سكانها بالرغم من تبينهم اليمين الإسلامي السني كما في الأردن ومصر، إذ كان يعنيهم بشكل أساسي تصدير صورة الدولة المتسامحة للخارج والاندماج مع كلّ جديد في العالم والانفتاح على العالم الرأسمالي عوضاً عن الانغلاق.

كان لابدّ من تغيير كنت انتظره دوماً، بدأ مع مظاهرات تونس ومصر وليبيا ليصل أخيراً إلى سورية، غمرني الحزن رغبت بالممشاركة بكل طاقتي، رغم وعيي بصغر سني كم تمنيت أن أكون أكبر.

في بداية الثورة شاركت بالفعاليات التي نظمها السوريون في الأردن، حاولت عد تفويت أيّ فعالية، كان القسم الأكبر من المشاركين هم مهجري الثمانينات الذي يتبنى أغلبهم فكر الأخوان المسلمين، كم تمنيت في تلك الفعاليات واللحظات أن أكون أكثر وعياً لأكون أكثر قدرة على المشاركة الفاعلة حتى أني كنت بكل عفوية أخبر أصدقاء عائلتي عن رغبتي بالتواجد في سورية والقتال وكان ذلك قبل أن تتحول مسيرة الثورة إلى ثورة مسلحة.

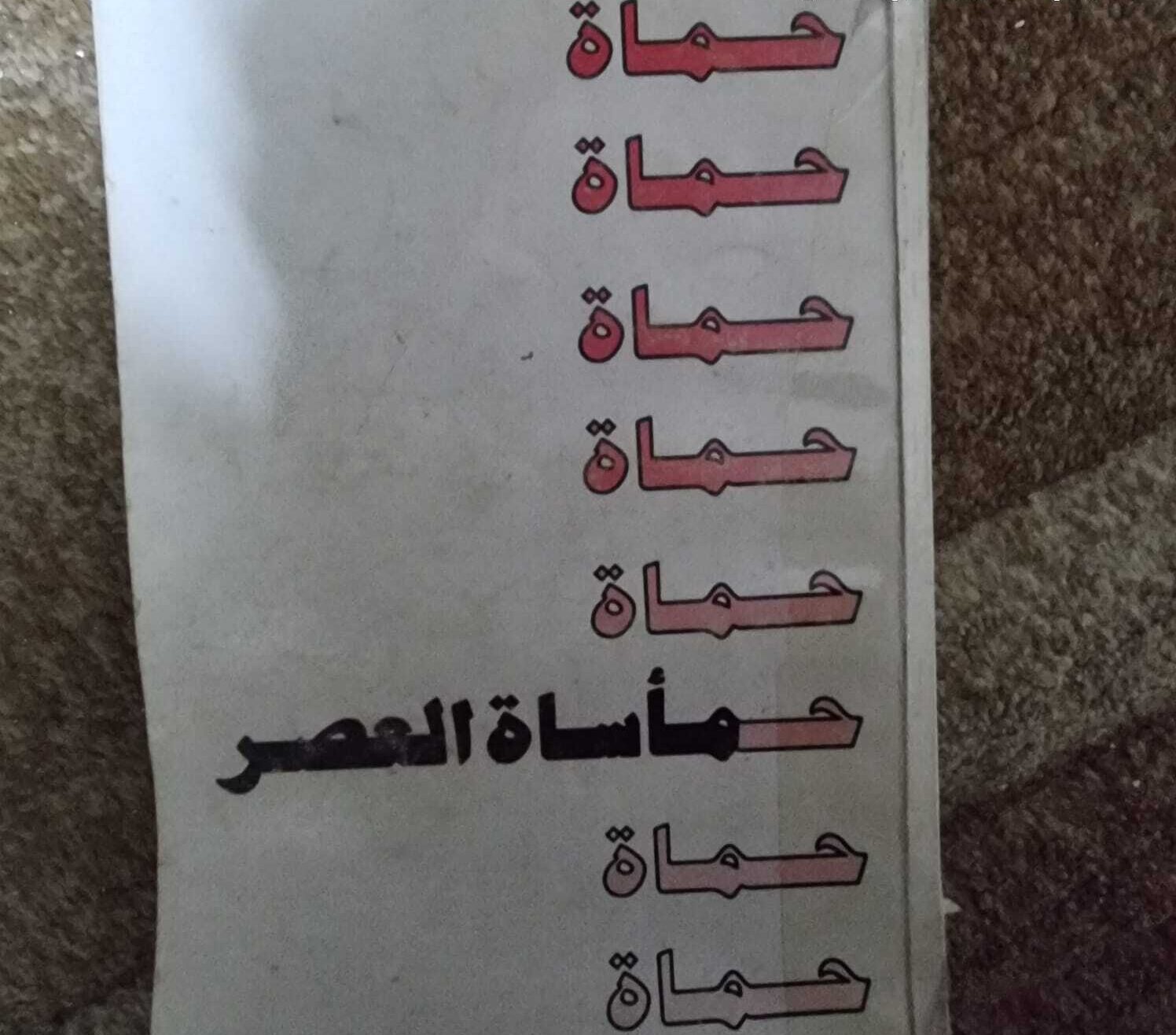

لم يفاجئني يوماً عنف النظام الساقط، كنت قد عرفت عنه منذ طفولتي، منذ هروبنا، ومن اطلاعي على كتب تفضح إجرامه مثل كتاب ” حماة مأساة العصر” وكتاب “مجزرة حماه حقائق وأرقام”، بالإضافة للأناشيد الدينية التي كانت توزع على أشرطة كاسيتات توزع بسرية كانت تقتنيها عائلة جدتي، وهي بغالبيتها أناشيد جهادية تخص الإخوان المسلمين كانوا ينشدونها منذ الثمانينات، كان عنف النظام راسخ في ذاكرتي منذ الصغر.

كانت التغيرات تحصل بشكل متسارع على أكثر من صعيد بداية من النواة الصغرى وهي العائلة، بدأت الأحاديث تتغير داخل إطار عائلتي الصغيرة، حيث أصبح الخطاب الداخلي أكثر طائفية، ظهرت ملامح انتماء عائلتي للفكر اليميني السني أكثر وضوحاً إذ بدأنا نتاول ثنائية سني/ شيعي أثناء حواراتنا، تلك الحوارات التي بدأت أدرك أنها مغمورة بحقد غير واعي وتجتر خطاب قديم وتبني تقسيمات جديدة وتعزز الحقد والتفرقة القائمة على بكائيات يتم تحميلها ما لا يسع.

كنت أشعر بالغرابة من الحديث الطائفي بالرغم من حقدي على المنظومة الأسدية، لم أعي و أفهم تماماً سبب انتقالنا من دعم حزب الله في حرب تموز واعتباره رمز للمقاومة والقول بأنهم “يشبهوننا. كلنا مسلمون” وفجأة نتحول بعد الثورة لنقول أنهم مجرمون وأخطر من اليهود، هم مشركون، نحن فقط الطائفة الناجية.

كان كلّ شيء يتسارع وكانت الصدامات تحتد في عمان، حيث في بعض المرات كان مؤيدو النظام يشتموننا أثناء توجهنا لتظاهرة أمام السفارة السورية في عمان، وكنا نجرب لأول مرة الإجهار برأينا ومشاعرنا وعواطفنا، أذكر جدتي المنفية في الخليج وهي تهتف بإسقاط النظام لأول مرة ودموع الفرح تغمرها رغم الخوف، خلال عامين من الثورة كنت أرى النساء يتخلين عن ذهبهن ليتم إرسال النقود للثوار وكنت أرى حملات التبرع تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وضمن ملتقيات السوريين في الغربة.

وبينما كانت “الطائفة الناجية” تذبح بالسكاكين وتخنق بالكيماوي وتهرب جماعات نحو بر الأمان، كنت أتذكر زميلي في الجامعة الأردنية “جهاد شعراوي” الذي قتل عام 3102 وهو يقاتل مع جبهة النصرة، لم يسبق لي أن التقيت به، ولكن الحقد التراكمي وشعوري بالمظلومية دفعني للتصريح علناً برغبتي بالقتال إلى جانب الجيش الحر، يومها سخر مني زملائي، وكانوا يقولون: مع أي فصيل منهم تريدين القتال؟ يومها سحبني أحد الزملاء وقال لي: “الموت هناك مجاني، لا جدوى منه”.

اليوم لم أعد أرى كلمات هذا الزميل كلمات مهزومة بل صرت أعي أهميتها، ولكن في تلك الفترة كنت جاهزة للصدام والمناوشات والغضب، كانت فترة الجامعة من أصعب الفترات وأكثرها توتراً، ففي كلية العلوم السياسية التي درست بها لا مجال من الهرب من نقاشات حول الثورة السورية المندلعة، والاصطدام مع مختلف الأراء، اذكر خلافاً دار بيني وبين أحد المدرسين اللذين يتبنون خطاب المؤامرة الدولية على سورية وكل ما نشهده من تحركات في البلدان العربية له أيدي خفية تحركه، كان هذا الحديث يستفزني، ومع هذا قدمت له كتاب المفكر “سلامة كيلة” وهو “الثورة السورية من منظور ماركسي”، باعتقادٍ مني أنه قد يطلع أكثر على الواقع العربي.

تأثرت كثيراً في تلك المرحلة بالمقالات والكتب التي قرأتها وأظن أن من أني بالفئة القليلة التي لم تنخدع بالإعلام العالمي، حيث بدأت ألحظ توجهات الإعلام والتمس ثغراتها وهفواتهم أثناء تغطيتهم الصراع في سورية بشكل أساسي، فالقنوات تتبع لتوجهات الداعمين لها وتغير خطابها وفقاً لميولهم السياسة فتارة نرى قناة تذيع خبر عن تقدم الجيش الحر إلى منطقة معينة وتارة تقول أن المنطقة نفسها تحت سيطرة جبهة النصرة هم فقط أبواق لسلطات أكبر منهم.

تساءلت كثيراً: إن كانت القوة وفكرة السلطة تقوم على احتكار القوة إذاً ما الفرق بين النظام والأنظمة التي تعاديه؟ تأتي الإجابة دائما على شكل الانغماس بالدم والتلذذ بأساليب التعذيب، وإن كانت الأنظمة تقاس بقوة السلاح، فما الفرق بين القامع والمُقاوم؟ بين من يعذب باسم الاستقرار ومن يعذب باسم الثورة؟ بدأت أميل لتبني فكر اليسار الكلاسيكي الذي ينظر لكل شيء من وجهة نظر الاقتصاد، لكن الرؤية الاقتصادية للصراع السوري وحدها لا تفسر تعقيدات الدم السوري.

عمق المأساة السورية بدأت أراه من تحالف الأنظمة وتدخلها فيها، لطالما تساءلت عن أسباب وقوف دول الخليج القامعة للحريات مع حرية شعوب أخرى؟ ولما يقف النظام الأردني ضد القتل في سورية بينما يرسل قواته لقمع متظاهري البحرين؟ كلها لعبة دولية.

في تلك المرحلة من التشظي والضياع بين الأفكار، كانت الأحداث على الأرض تكرر عنف الماضي وروايته بتنا نعيش أدب السجون الذي قرأته وعرفته تماماً يوميا، كل شيء يتكرر رواية “القوقعة” أصبحت واقع يومي نعيشه نسمعه مع اقربائنا واحبابنا، قصص اللاجئات واللاجئين السوريين و قصص الناجين والناجيات من الاعتقال كلها باتت يوميات سورية، فالوجع السوري موزع في كل بيت على طول الجغرافيا السورية.

ولكن نحن السوريين والسوريات أقوى، في كل لقاء لي مع ناجية سورية أثبت نظريتي، نحن أقوى من القهر، كل ناجية كانت تحكي ما وراء الاعتقال وماوراء القصف وما وراء التهجير والسجن والضياع، تحكي قصة مجتزأة تحوي ثغرات، لا تريد ترميمها اليوم، ترممها باليوميات وكأن كل ماحدث هو صيرورة الحياة العادية.

ولكن يوجد حالات أقسى من قدرة الناجية على الاحتمال، فجارتي التي خرجت من السجن لم تنطق إلا بجملة واحدة “لم أغتصب”، والأخرى خرجت صامتة صمتاً أبلغ من كل الكلمات.

كلّ هذا حدث في صمت من الدول مجرد تنديدات وبيانات دون تدخل بالكارثة والفاجعة السورية، أصبحت الساحة اليوم ساحة اقتتال بين فصائل ممولة ومدعومة من جهات لها اجنداتها وبين النظام الأسدي، حتى ظهور تنظيم الدولة الإسلامية بكل فجاجته وتوحشه لم يغير شيء من خارطة الصراع سوى زيادة بكمية التنديدات والوعود، عاماً تلو عام بدأت معالم الصراع تتوضح وأهداف الدول المتدخلة تغدو أكثر شفافية النظام وحلفائه والمعارضة المسلحة والتنظيمات الإسلامية والداعمين لها.

في ربع الصراع الأخيرة بدأت الكفة تميل ميل النظام وحلفائه خصوصاً بعد بسطه السيطرة على أغلب مناطق سورية، وإعلانه الحامي الوحيد لسورية من الإرهاب والتطرف الذي وسمت بهما المعارضة، سمحت هذا الفترة بالتغاضي عن كل ما يدين النظام من صور قيصر إلى فضيحة مجزرة حي التضامن ومجزرة الكيماوي، وصلت إلى مرحلة عدم الفهم وعدم اليقين كنت أتساءل “هل العالم أعمى؟” هل وحدي من أرى؟ أقتل المدنيين أمر يغتفر؟”.

كل شيء صار قابلاً لتشكيك، وكلهم يتآمرون ضد ذاكرتي، حذف أرشيف الثورة السورية من الأنترنت، أصبحت أشكك بحقيقة أيقونات الثورة من القاشوش لحمزة الخطيب، كلّ شيء قابل للتكذيب من قبل النظام الذي نال شرعية دولية ولايزال موجود، والعالم منقسم يتفرق على مقتلة السوريين.

كنت أبحث عن صوتي وسط هذا الضجيج، عن تقاطع القهر والهوية، عن النساء والكوير والسجناء في الحرب السورية عن مأساتنا وسرديتنا الجمعية نحن المعذبون، انهمكت في البحث فوجدت بعض المقالات وبعض القصص التي ساعدتني لأشعر أني لست وحيدة، معاناتنا واحدة واصواتنا عليها أن تسمع، صوت اضطهاد النساء صوت قسوة وغربة النزوح قسوة الهجرة واللجوء قسوة وعنف خسارة البيت قهر الفقدان، بالرغم من خطاب النظام ضدنا علينا أن نطرح سرديتنا ونطرح خطابنا المضاد ونتكلم عن ما حدث ويحدث حتى تنتفي سردية النظام.

في النهاية سقط الأسد، وسقطت سرديته وكشفت الأقنعة، عيوننا بكت وذاكرتنا تصرخ ومازال الكثير مسكوتاً عنه، علينا بالكلام والقول علينا تدوين ما حصل وما يحصل فالضحايا والناجون والناجيات هم أصحاب الرواية وليس أصحاب السلطة وقادة الصراع، لم نملك الصواريخ نحن ولكن نحن من قُتلنا ومتنا ونجونا.

Leave a Reply